йҷҶе·қдҪңдёәдёӯеӣҪеҪ“д»ЈжһҒе…·дёӘжҖ§дёҺжҺўзҙўзІҫзҘһзҡ„еҜјжј”пјҢд»ҺгҖҠеҸҜеҸҜиҘҝйҮҢгҖӢзҡ„иҚ’еҺҹзәӘе®һеҲ°гҖҠд№қеұӮеҰ–еЎ”гҖӢзҡ„е№»жғіеҸІиҜ—пјҢд»–зҡ„дҪңе“Ғе§Ӣз»ҲеңЁзҺ°е®һдёҺжғіиұЎгҖҒиҮӘ然дёҺдәәжҖ§гҖҒдј з»ҹдёҺзҺ°д»Јд№Ӣй—ҙиҝӣиЎҢзқҖж·ұеҲ»зҡ„еҜ№иҜқгҖӮиҝҷзҜҮж–Үз« е°Ҷд»ҘвҖңд»ҺгҖҠеҸҜеҸҜиҘҝйҮҢгҖӢеҲ°гҖҠд№қеұӮеҰ–еЎ”гҖӢжҺўз§ҳеҜјжј”йҷҶе·қз”өеҪұиүәжңҜдёҺдәәж–ҮзІҫзҘһзҡ„дәӨиһҚвҖқдёәж ёеҝғпјҢд»ҺеҸҷдәӢйЈҺж јзҡ„иҪ¬еҸҳгҖҒеҪұеғҸзҫҺеӯҰзҡ„еЎ‘йҖ гҖҒдәәж–ҮзІҫзҘһзҡ„延з»ӯд»ҘеҸҠзұ»еһӢжҺўзҙўзҡ„зӘҒз ҙеӣӣдёӘж–№йқўеұ•ејҖеҲҶжһҗгҖӮйҷҶе·қзҡ„з”өеҪұдёҚд»…д»…жҳҜеҪұеғҸзҡ„иүәжңҜпјҢжӣҙжҳҜеҜ№дәәзұ»еӯҳеңЁгҖҒз”ҹжҖҒдјҰзҗҶе’Ңж–ҮеҢ–иә«д»Ҫзҡ„ж·ұеәҰжҖқиҖғгҖӮд»Һзңҹе®һзҡ„зәӘе®һиЎЁиҫҫеҲ°е……ж»ЎжғіиұЎеҠӣзҡ„и§Ҷи§үеҸҷдәӢпјҢд»–еңЁиүәжңҜжүӢжі•дёҠдёҚж–ӯйқ©ж–°пјҢеҚҙе§Ӣз»ҲдҝқжҢҒзқҖеҜ№з”ҹе‘ҪдёҺдәәжҖ§зҡ„敬з•ҸдёҺеҮқи§ҶгҖӮжң¬ж–Үж—ЁеңЁжҸӯзӨәйҷҶе·қеҰӮдҪ•йҖҡиҝҮеҪұеғҸиҜӯиЁҖпјҢе°ҶеҶ·еі»зҡ„зҺ°е®һдё»д№үдёҺжё©ж¶Ұзҡ„дәәж–ҮзІҫзҘһзӣёиһҚеҗҲпјҢд»ҺиҖҢеҪўжҲҗзӢ¬е…·ж—¶д»Јж°”иҙЁзҡ„з”өеҪұйЈҺж јпјҢеұ•зҺ°дёӯеӣҪз”өеҪұеҲӣдҪңиҖ…еҜ№вҖңдәәвҖқзҡ„з»ҲжһҒе…іжҖҖдёҺж–ҮеҢ–иҮӘи§үгҖӮ

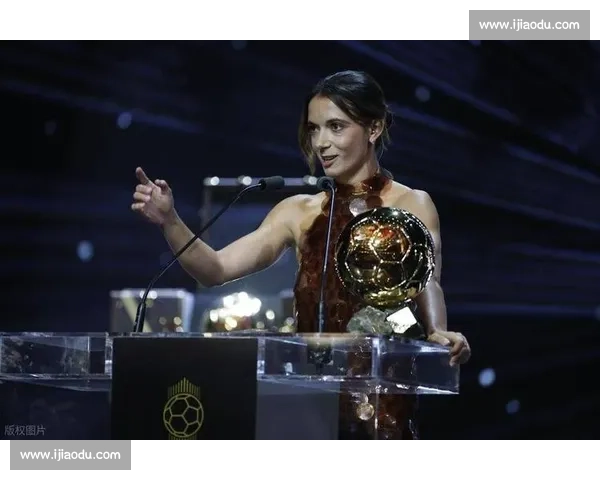

1гҖҒд»ҺзәӘе®һеҲ°иҜ—ж„ҸпјҡеҸҷдәӢйЈҺж јзҡ„е¬—еҸҳ

гҖҠеҸҜеҸҜиҘҝйҮҢгҖӢд»Ҙе…¶жҺҘиҝ‘зәӘеҪ•зүҮзҡ„еҸҷдәӢж–№ејҸпјҢдёәдёӯеӣҪз”өеҪұжү“ејҖдәҶдёҖдёӘж–°зҡ„зҺ°е®һдё»д№үзӘ—еҸЈгҖӮйҷҶе·қз”ЁеҶ·еі»зҡ„й•ңеӨҙи®°еҪ•дёӢзӣ—зҢҺдёҺеҸҚзӣ—зҢҺзҡ„ж®Ӣй…·еҶІзӘҒпјҢеҚҙеҸҲеңЁеҸҷдәӢдёӯиһҚе…ҘиҜ—ж„Ҹзҡ„еӯӨзӢ¬дёҺдәәжҖ§зҡ„жё©еәҰгҖӮиҝҷз§ҚзәӘе®һдёҺжҠ’жғ…并еӯҳзҡ„еҸҷдәӢйЈҺж јпјҢи®©еҪұзүҮж—ўе…·зҺ°е®һеҠӣйҮҸпјҢеҸҲйҘұеҗ«зІҫзҘһеј еҠӣгҖӮ

иҝӣе…ҘгҖҠеҚ—дә¬пјҒеҚ—дә¬пјҒгҖӢпјҢйҷҶе·қиҝӣдёҖжӯҘж·ұеҢ–дәҶд»–еҜ№еҸҷдәӢз»“жһ„зҡ„жҺҢжҺ§гҖӮд»–ж‘’ејғдәҶзәҝжҖ§еҸҷдәӢпјҢз”ЁеӨҡи§Ҷи§’з»“жһ„йҮҚжһ„еҺҶеҸІи®°еҝҶпјҢи®©жҲҳдәүзҡ„иҚ’и°¬дёҺдәәжҖ§зҡ„жҢЈжүҺеҗҢж—¶жҳҫзҺ°гҖӮиҝҷз§ҚйқһзәҝжҖ§еҸҷдәӢеұ•зҺ°еҮәеҜјжј”еҜ№еҺҶеҸІдёҺдёӘдҪ“е…ізі»зҡ„жҖқиҖғпјҢд№ҹжҳҫзӨәеҮәд»–еҸҷдәӢи§Ӯеҝөзҡ„жҲҗзҶҹгҖӮ

k1体育,k1体育官网,k1体育-十年品牌,k1体育十年品牌值得信赖еҲ°гҖҠд№қеұӮеҰ–еЎ”гҖӢпјҢйҷҶе·қзҡ„еҸҷдәӢйЈҺж јеҸ‘з”ҹдәҶиҙЁзҡ„иҪ¬еҸҳгҖӮд»–е°Ҷдј з»ҹзҘһиҜқдёҺ科幻е…ғзҙ з»“еҗҲпјҢд»ҘеҘҮе№»еӨ–еЈіеҢ…иЈ№дәәзұ»ж–ҮжҳҺдёҺдҝЎд»°зҡ„дё»йўҳгҖӮиҷҪ然иҝҷйғЁдҪңе“Ғзҡ„иҜ„д»·дёӨжһҒпјҢдҪҶеңЁеҸҷдәӢеҲӣж–°дёҠдҪ“зҺ°дәҶйҷҶе·қжҺўзҙўзұ»еһӢеҢ–иЎЁиҫҫзҡ„еӢҮж°”пјҢж Үеҝ—зқҖд»–д»ҺзҺ°е®һиө°еҗ‘жғіиұЎзҡ„иүәжңҜи·Ёи¶ҠгҖӮ

2гҖҒиҚ’еҺҹдёҺж–ҮжҳҺпјҡеҪұеғҸзҫҺеӯҰзҡ„зӢ¬зү№е»әжһ„

йҷҶе·қзҡ„з”өеҪұе§Ӣз»ҲеёҰжңүејәзғҲзҡ„и§Ҷи§үиҜҶеҲ«жҖ§гҖӮгҖҠеҸҜеҸҜиҘҝйҮҢгҖӢдёӯиҚ’еҮүзҡ„й«ҳеҺҹгҖҒиӢҚиҢ«зҡ„йЈҺйӣӘпјҢдёҚд»…жҳҜж•…дәӢзҡ„иғҢжҷҜпјҢжӣҙжҳҜжғ…ж„ҹдёҺдәәжҖ§еҶІзӘҒзҡ„иұЎеҫҒгҖӮд»–йҖҡиҝҮе№ҝи§’й•ңеӨҙдёҺй•ҝй•ңеӨҙзҡ„иҝҗз”ЁпјҢиҗҘйҖ еҮәиҮӘ然зҡ„дјҹеІёдёҺдәәзұ»зҡ„жёәе°ҸпјҢдҪҝеҪұеғҸжң¬иә«жҲҗдёәдёҖз§Қе“ІеӯҰиЎЁиҫҫгҖӮ

еңЁгҖҠеҚ—дә¬пјҒеҚ—дә¬пјҒгҖӢдёӯпјҢйҷҶе·қиҝҗз”Ёй»‘зҷҪеҪұеғҸзҡ„иҙЁж„ҹпјҢеүҠејұдәҶиүІеҪ©зҡ„е№Іжү°пјҢи®©з”»йқўжӣҙе…·еҺҶеҸІеҺҡеәҰдёҺеҝғзҗҶжҡ—зӨәгҖӮиҝҷз§ҚеҪұеғҸйҖүжӢ©ејәеҢ–дәҶеҪұзүҮзҡ„зәӘеҝөжҖ§пјҢд№ҹдҪҝжҲҳдәүзҡ„ж®Ӣй…·жӣҙе…·жІүйҮҚж„ҹпјҢеҪұеғҸиҜӯиЁҖеңЁжӯӨжҲҗдёәи®°еҝҶзҡ„иҪҪдҪ“гҖӮ

иҮігҖҠд№қеұӮеҰ–еЎ”гҖӢпјҢйҷҶе·қе°қиҜ•з”Ёи§Ҷи§үзү№ж•ҲеЎ‘йҖ дёӯеӣҪејҸеҘҮи§ӮпјҢжһ„е»әдёҖдёӘд»ӢдәҺзҘһиҜқдёҺ科幻д№Ӣй—ҙзҡ„з©әй—ҙдё–з•ҢгҖӮе°Ҫз®Ўи§Ҷи§үе‘ҲзҺ°йҘұеҸ—дәүи®®пјҢдҪҶеҸҜд»ҘзңӢеҮәеҜјжј”ж„Ҹеӣҫд»Ҙж–°еҪұеғҸиҜӯиЁҖ延еұ•дёӯеӣҪз”өеҪұзҡ„иҫ№з•ҢпјҢжҺўзҙўж°‘ж—ҸеҸҷдәӢдёҺе…ЁзҗғеҢ–жҠҖжңҜиһҚеҗҲзҡ„еҸҜиғҪжҖ§гҖӮ

3гҖҒдәәжҖ§д№Ӣе…үпјҡйҷҶе·қз”өеҪұдёӯзҡ„дәәж–ҮзІҫзҘһ

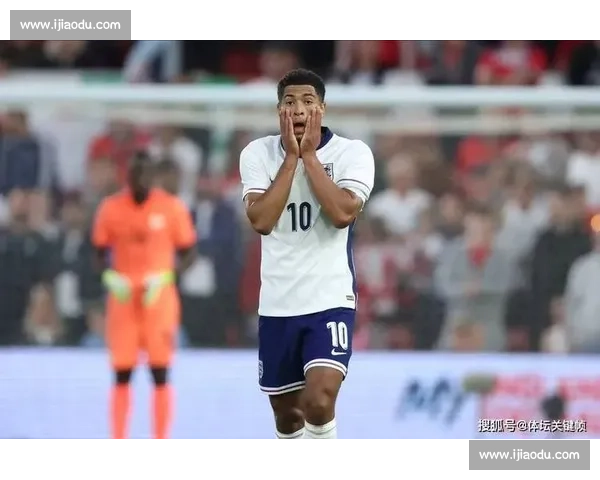

йҷҶе·қз”өеҪұзҡ„еҶ…ж ёе§Ӣз»ҲжҳҜдәәгҖӮж— и®әжҳҜгҖҠеҸҜеҸҜиҘҝйҮҢгҖӢдёӯеӯӨзӢ¬е®ҲжҠӨи—ҸзҫҡзҫҠзҡ„еҝ—ж„ҝиҖ…пјҢиҝҳжҳҜгҖҠеҚ—дә¬пјҒеҚ—дә¬пјҒгҖӢдёӯеңЁжҲҳдәүеәҹеўҹдёӯжҢЈжүҺзҡ„дёӘдҪ“пјҢд»–йғҪеңЁз”Ёй•ңеӨҙжҚ•жҚүдәәжҖ§зҡ„еҫ®е…үдёҺе°ҠдёҘгҖӮйҷҶе·қйҖҡиҝҮдәәзү©еЎ‘йҖ пјҢиЎЁиҫҫеҮәеҜ№з”ҹе‘Ҫзҡ„敬з•ҸдёҺеҜ№е–„жҒ¶иҫ№з•Ңзҡ„иҝҪй—®гҖӮ

еңЁгҖҠеҚ—дә¬пјҒеҚ—дә¬пјҒгҖӢдёӯпјҢйҷҶе·қжІЎжңүе°Ҷдҫөз•ҘиҖ…дёҖе‘іеҰ–йӯ”еҢ–пјҢиҖҢжҳҜе‘ҲзҺ°дәҶжҲҳдәүдёӯзҡ„еӨҡйҮҚи§Ҷи§’гҖӮд»–и®©и§Ӯдј—зңӢеҲ°ж—Ҙжң¬еЈ«е…өзҡ„жҒҗжғ§гҖҒеҶ…з–ҡдёҺдәәжҖ§ж®ӢдҪҷпјҢд»ҺиҖҢжү“з ҙдәҶеҚ•дёҖзҡ„еҸҷдәӢжЎҶжһ¶пјҢдҪ“зҺ°еҮәд»–еҜ№вҖңдәәвҖқзҡ„еӨҚжқӮжҖ§зҗҶи§ЈгҖӮ

иҖҢгҖҠд№қеұӮеҰ–еЎ”гҖӢиҷҪд»Ҙе№»жғідёәеЈіпјҢеҚҙеҗҢж ·е…іжіЁдәәзұ»зҡ„еҶ…еҝғдё–з•ҢгҖӮеҪұзүҮйҖҡиҝҮиҖғеҸӨеӯҰ家жҺўз§ҳдёҺжңӘзҹҘеҠӣйҮҸзҡ„еҶІзӘҒпјҢйҡҗе–»дәәзұ»еҜ№дҝЎд»°гҖҒж–ҮжҳҺдёҺжңӘзҹҘдё–з•Ңзҡ„жҺўзҙўгҖӮйҷҶе·қз”ЁеҘҮе№»еҪўејҸ延еұ•дәҶдәәж–Үдё»йўҳпјҢе°ҶвҖңдәәжҖ§жҺўжұӮвҖқеҚҮеҚҺдёәвҖңж–ҮжҳҺжҖқзҙўвҖқгҖӮ

4гҖҒзұ»еһӢдёҺиЎЁиҫҫпјҡиүәжңҜжҺўзҙўзҡ„еӨҡз»ҙзӘҒз ҙ

йҷҶе·қеңЁдёӯеӣҪеҜјжј”дёӯе…·жңүйІңжҳҺзҡ„зұ»еһӢж„ҸиҜҶгҖӮгҖҠеҸҜеҸҜиҘҝйҮҢгҖӢиһҚеҗҲзәӘеҪ•зүҮдёҺеү§жғ…зүҮе…ғзҙ пјҢејҖеҲӣдәҶз”ҹжҖҒйўҳжқҗзҡ„ж–°зұ»еһӢпјҢдҪҝзҺҜеўғдҝқжҠӨжҲҗдёәе…·жңүеҸҷдәӢеҠӣйҮҸзҡ„зӨҫдјҡиҜқйўҳгҖӮд»–еңЁзұ»еһӢзҡ„жЎҶжһ¶дёӯжӨҚе…ҘзҺ°е®һжҖқиҖғпјҢжӢ“е®ҪдәҶдёӯеӣҪз”өеҪұзҡ„зӨҫдјҡиЎЁиҫҫз©әй—ҙгҖӮ

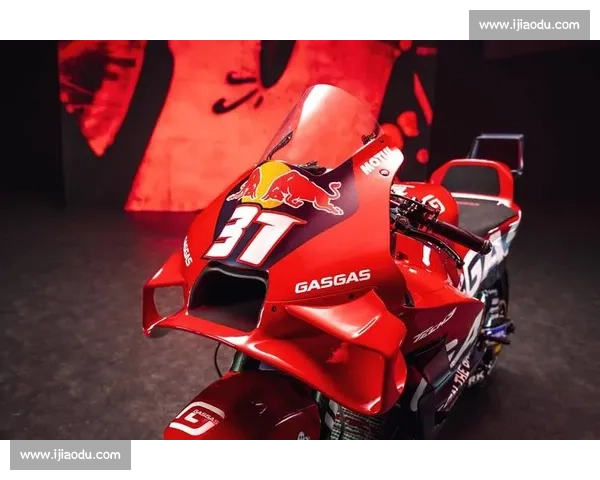

гҖҠеҚ—дә¬пјҒеҚ—дә¬пјҒгҖӢеҲҷжҳҜеҺҶеҸІзүҮдёҺеҝғзҗҶзүҮзҡ„з»“еҗҲгҖӮйҷҶе·қд»ҘдәәжҖ§зҡ„еӨҚжқӮжҖ§еҸ–д»ЈеҚ•дёҖзҡ„ж°‘ж—ҸеҸҷдәӢпјҢдҪҝжҲҳдәүз”өеҪұд»ҺвҖңиӢұйӣ„еҸҷдәӢвҖқиҪ¬еҗ‘вҖңдәәжҖ§еҸҷдәӢвҖқпјҢеңЁзұ»еһӢеҲӣж–°дёӯдҪ“зҺ°еҮәж–ҮеҢ–еҸҚжҖқдёҺдәәж–ҮжӢ…еҪ“гҖӮ

иҖҢгҖҠд№қеұӮеҰ–еЎ”гҖӢж Үеҝ—зқҖйҷҶе·қжӯЈејҸиҝӣе…Ҙе•Ҷдёҡзұ»еһӢз”өеҪұйўҶеҹҹпјҢд»–е°қиҜ•е°ҶеҶ’йҷ©гҖҒ科幻гҖҒзҘһиҜқзӯүе…ғзҙ иһҚдёәдёҖдҪ“гҖӮиҷҪ然дҪңе“ҒеңЁеёӮеңәдёҠдәүи®®иҫғеӨ§пјҢдҪҶе®ғеұ•зӨәдәҶеҜјжј”дёҚжғ§еӨұиҙҘгҖҒеӢҮдәҺзӘҒз ҙзҡ„зІҫзҘһпјҢд№ҹи®©дёӯеӣҪз”өеҪұеңЁе·ҘдёҡеҢ–иҝӣзЁӢдёӯеӨҡдәҶдёҖз§ҚеҸҜиғҪзҡ„еЈ°йҹігҖӮ

жҖ»з»“пјҡ

д»ҺгҖҠеҸҜеҸҜиҘҝйҮҢгҖӢеҲ°гҖҠд№қеұӮеҰ–еЎ”гҖӢпјҢйҷҶе·қзҡ„з”өеҪұиүәжңҜжҳҜдёҖжқЎдёҚж–ӯи·Ёи¶Ҡзҡ„йҒ“и·ҜгҖӮд»–д»ҺзәӘе®һзҡ„зҺ°е®һдё»д№үеҮәеҸ‘пјҢйҖҗжӯҘиө°еҗ‘иҜ—ж„ҸеҢ–гҖҒзұ»еһӢеҢ–дёҺе…ЁзҗғеҢ–зҡ„еҪұеғҸиЎЁиҫҫгҖӮж— и®әйўҳжқҗеҰӮдҪ•еҸҳеҢ–пјҢд»–е§Ӣз»Ҳд»ҘеҪұеғҸдёә笔пјҢжҸҸз»ҳдәәдёҺиҮӘ然гҖҒеҺҶеҸІдёҺдҝЎд»°гҖҒзҗҶжҖ§дёҺжғ…ж„ҹзҡ„еӨҚжқӮдәӨз»ҮгҖӮиҝҷз§ҚиүәжңҜиҝҪжұӮдҪҝд»–жҲҗдёәдёӯеӣҪз”өеҪұдёӯжңҖе…·жҺўзҙўзІҫзҘһзҡ„еҜјжј”д№ӢдёҖгҖӮ

йҷҶе·қзҡ„дҪңе“ҒдёҚд»…жҳҜз”өеҪұиҜӯиЁҖзҡ„е®һйӘҢпјҢжӣҙжҳҜдәәж–ҮзІҫзҘһзҡ„延з»ӯдёҺеҶҚеҲӣйҖ гҖӮд»–д»ҘзӢ¬з«Ӣзҡ„жҖқиҖғдёҺзңҹиҜҡзҡ„иЎЁиҫҫпјҢи®©и§Ӯдј—еңЁжҜҸдёҖж¬ЎеҪұеғҸзҡ„йңҮж’јдёӯйҮҚж–°жҖқиҖғвҖңдәәвҖқзҡ„ж„Ҹд№үгҖӮжӯЈеҰӮиҚ’еҺҹзҡ„йЈҺдёҺеҸӨеЎ”зҡ„еҪұпјҢйҷҶе·қзҡ„з”өеҪұи®©зҺ°е®һдёҺе№»жғігҖҒиүәжңҜдёҺжҖқжғіеңЁе…үеҪұдёӯзӣёйҒҮпјҢеұ•зҺ°еҮәдёӯеӣҪеҜјжј”еңЁж—¶д»ЈиҪ¬жҠҳзӮ№дёҠзҡ„ж–ҮеҢ–иҮӘи§үдёҺзІҫзҘһжӢ…еҪ“гҖӮ